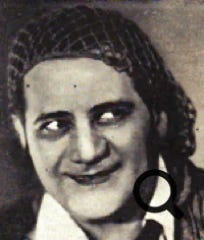

SUZANNE LEIRI,

DITE MARIANNE GRENT

Biographie

Indissociable de mon propre destin, il était une fois ma grand-mère, que d’ailleurs ni moi ni personne n’a jamais appelé ainsi, puisqu’ elle était pour certains Marianne — de son prénom de théâtre, et pour tous les autres « Minou ».

En la vingtième année du siècle dernier — ce chiffre symbolique est-il responsable de la beauté et de la jeunesse d’esprit qui ne la quittèrent jamais ? — un 2 Décembre nous la donna ; le 17 Novembre 2005 nous l’a reprise. Ce sont les grandes lignes de son histoire que j’aimerais retracer ici pour vous.

En ce jour d’hiver, elle arrive dans une famille de la riche bourgeoisie périgourdine dont la destinée va malheureusement s’écrire à rebrousse-contes de fées.

Ses premières années sont faciles et joyeuses entre des parents unis et aimants et ses grands-parents maternels tandis que sa grand-mère paternelle habite elle-même non loin du domicile familial.

En 1924 , une petite sœur lui échoit, Yvette ; à chaque enfant est attachée une jeune employée de maison : pour Suzanne (tel est son prénom de baptême) c’est Gaby et Amélie pour Yvette, qui vivent donc sous le même toit. Gaby et Amélie sont elles-mêmes si proches de l’enfance, qu’elles ne rechignent pas à prendre part aux récréations des deux fillettes, voire même à leurs tours pendables et dignes de la Comtesse de Ségur,comme par exemple d’habiller Lokey, le beau chat gris de la maison avec des vêtements de poupée …

L’appartement est confortable (il est même doté d’une salle de bains, luxe assez rare à l’époque ) et rempli d’objets d’art car Jean, le père, est bijoutier-joaillier et homme de goût.

Dans la vaste arrière-boutique, une longue table déborde d’un rutilant amas d’or et d’argent (à côté de « la mitraille », chutes de métal recyclées pour la fabrication de nouveaux bijoux ou pièces d’orfèvrerie, les pièces d’or et d’argent démonétisées promises à la fonte et à la transformation en lingots : une vraie caverne d’Ali Baba !. Autant que son épouse, la douce Marcelle, il est très tourné vers les arts à la fois par inclination et par tradition culturelle familiale : ainsi Jean et Marcelle sont-ils tous deux violonistes amateurs de bon niveau et nombre de dimanches se passent à faire de la musique avec des amis dans le salon familial où il n’est pas rare de rencontrer des chanteurs et comédiens renommés.

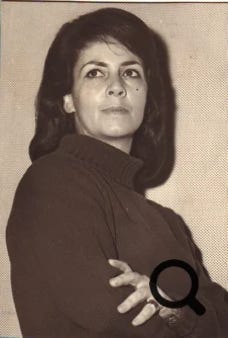

Yvette à gauche,

Minou à droite

Hélas ! le fameux jeudi noir du 24 Octobre 1929 sonne le déclin de cette vie insouciante :

la ruine mais aussi la maladie s’abattent. Sous le choc de l’événement, Jean est frappé d’une congestion cérébrale qui le laissera paralysé pendant dix ans, ravivant les séquelles de trois chutes d’avion qui en 1917-18 avaient causé l’écrasement de ses bases pulmonaires et lui avaient valu de longs séjours en hôpital militaire ; les médecins appelés à son chevet émettent un pronostic de mort dans les deux jours à venir (il vivra jusqu’à l’âge de 84 ans en 1979 !)

En 1931-32 , sur les conseils des médecins, la famille au grand complet (ce qui inclut les deux grand-mères et Amélie qui demeurera auprès d’eux jusque vers 1936 ; Gaby étant restée pour se marier) quitte Périgueux pour le Bassin d’Arcachon dont le climat est recommandé pour la santé de Jean. Tandis que les ressources continuent à diminuer, la vie s’écoule sans fait marquant : pour le père, convalescence émaillée de multiples visites chez les médecins dans l’espoir d’une guérison, scolarité pour les fillettes admises dans une école où certains élèves viennent encore en sabots (ce qui ne facilitera pas l’assimilation…), supplément de charge pour Marcelle dont la santé se dégradera à son tour subrepticement. En grandissant, Suzanne et Yvette, élevées dans la tradition catholique, s’affilient à un cercle religieux « Les bérets blancs » dirigé par une certaine Mlle Quetty et sa sœur, lequel inclut une sorte de club de théâtre amateur, mais dont l’activité principale consiste à assurer l’accompagnement musical de la messe ; c’est Régine, la nièce de la directrice de cette institution qui tient l’harmonium de l’église que fréquentent Suzanne et Yvette. Cette adhésion à ce qui ressemble à une parodie des saynètes de Fernand Raynaud, ne sera pas sans conséquences.Or l’enfance s’éloigne pour l’aînée, la fillette cède insensiblement à la jeune fille : sous Suzanne déjà perce Minou.

Envers et contre les épreuves, l’appétit de vivre infuse la jeunesse si bien que, de l’aveu même des poètes, « on n’est pas sérieux quand on a dix sept ans ». Beauté, personnalité et sensualité en font une proie facile pour qui sait s’y prendre …

C’est ainsi que vers 1936-37, elle croise un jeune autochtone et se laisse courtiser. Sans cette rencontre — au demeurant fatale pour elle — qui m’évoque toujours la scène du film de Pagnol dans laquelle Angèle/Orane Demazis succombe aux avances de Louis/Andrex, je ne serais pas là pour vous raconter son histoire. C’est l’éternel roman, l’éternel drame d’avant la contraception : la voilà prise au piège bientôt visible des œuvres du séducteur.Il ne reste plus qu’à « régulariser » (comme on disait alors) la liaison par un mariage qui aura lieu le 31 Décembre 1938 . Tout les sépare : l’origine sociale, les goûts, la sensibilité. La cadette ne s’y trompe pas qui persifle en chanson au nez et à la barbe de son beau-frère: « Mon père m’a donné un mari, mon Dieu quel homme, quel petit homme ! Le chat l’a pris pour une souris, Mon Dieu quel homme qu’il est petit !…etc ». La mésalliance sera totale.

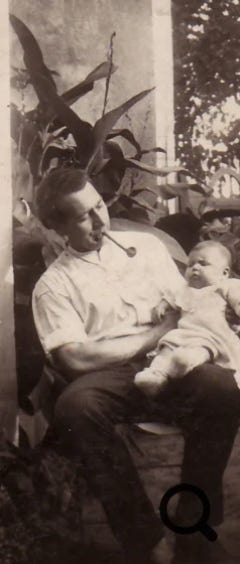

1939 marque à la fois l’entrée en guerre et la naissance, le 30 Mai, d’une petite fille, Yolande, dite Yoyo puis plus tard Yo tout court, dont la vie, ce talentueux alchimiste qui se plaît parfois à transmuter le plomb en or, fera un jour ma mère.

A la venue de ce bébé d’exception, le sort, décidément prodigue, ajoute une rencontre déterminante pour celle qui n’est encore que Suzanne. Le hasard veut en effet que vienne résider dans la même rue que les héros de notre histoire Agnès BORGO, célèbre falcon l’Opéra de Paris et Professeur d’art lyrique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris; elle est accompagnée de sa fille Anita dont le père n’est autre que le grand ténor César VEZZANI qui, après avoir été son élève, a traversé la vie de la cantatrice le temps d’un mariage éclair.

Anita se trouve être l’amie intime de Régine, nièce de la directrice du club des « Bérets blancs » auquel Suzanne et Yvette sont inscrites.C’est par le biais d’Anita, elle-même chanteuse (contralto à cette époque ; elle deviendra plus tard ténor et vous avez bien lu !) , qu’Agnès Borgo entend vanter les qualités vocales des deux sœurs ; toujours à l’affût de voix à découvrir, elle demande à les écouter. De part et d’autre, on ne tarde pas à sympathiser et c’est ainsi qu’A. Borgo commence à donner aux jeunes filles des leçons de chant. Cette période des « apprentissages » (pour reprendre le terme de Colette) dure jusqu’en 1944 ; elle voit malheureusement aussi se dégrader l’état de santé de Marcelle que les épreuves privées autant que publiques (la guerre) ont sapé.

Le père de la petite Yo — mon grand-père donc, mobilisé dès Septembre 1939 et parti sur le front de l’Est, en revient miraculeusement rescapé en Août 1945 et entend bien reprendreauprès de sa légitime épouse des droits qu’elle ne lui reconnaît plus, ayant connu plusieurs vies amoureuses depuis son départ en captivité. Elle n’est d’ailleurs pas loin de rencontrer celui pour lequel elle quittera définitivement son mari en 1953/54 au terme d’un duel sans merci, dont la petite Yo fera d’ailleurs largement les frais.

C’est dans ce climat dramatique : sa mère vient de mourir et son père, dont la paralysie a miraculeusement fini par se résorber peu à peu, déclare un abcès au poumon en réaction au décès de sa femme, que notre Minou qui a gardé des contacts avec Anita Vezzani va entrer par son entremise dans un cercle lyrico-théâtreux que fréquentent aussi bien Miss Bordeaux alias Claire MAURIER (alors Odette AGRAMONT) que le comédien Henri NORBERT. Par un de ces détours dont la vie a le secret, sa formation lyrique avec Agnès BORGO et Léon PONZIO de l’Opéra de Paris puis avec Mme COLOMB-GEYRE du Conservatoire de Bordeaux, la conduit vers le théâtre.

1945 , l’année de la Libération est aussi, à cause de l’état de santé de Marcelle, celle du départ de la famille pour Bordeaux ; ce sera aussi hélas celle de sa mort survenue au mois de Décembre de façon particulièrement tragique des suites différées de son intervention chirurgicale du 24 Juillet qui avait pourtant semblé réussir sur le moment.

Parallèlement à l’enseignement du Conservatoire et du Cours Régional d’Art Dramatique (CRAD), elle suit notamment les leçons de Gabrielle DORZIA, Gabrielle ROBINE, Henri NORBERT et Fernand LEDOUX qui sera son parrain de théâtre.

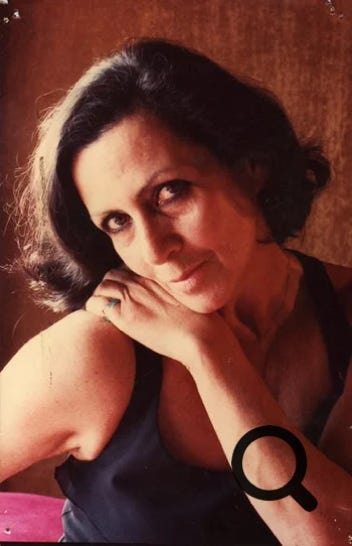

Agnès Borgo St Jean de Luz 1942

L’ été 1945 fera date sur le plan artistique : au Conservatoire, elle est reçue hors concours par Henri Rollan.

Sans préméditation ( !) elle débute alors dès 1946 au Théâtre Trianon dans Monsieur de Falindor de Georges Manoir et Armand Verhylle avec le rôle de Gabrielle de Savoisy. Sous l’égide de Henri Norbert, ce sont là les débuts modestes d’une ascension vers les tout premiers rôles qui lui vaudront une grande notoriété.

A partir de 1947 , elle vogue ainsi victorieusement de créations (au Grand Théâtre et dans diverses autres salles de la Région), en tournées (France, Hollande) et en festivals (Mai de Bordeaux).Encore cette période de succès n’est-elle pas exempte de nouveaux malheurs puisque le 22 novembre 1948 , Yo, alors âgée de neuf ans, est victime d’un accident de tramway; le soir-même du drame, Minou joue Thérèse, le personnage principal de La Sauvage de Hanouilh au Grand Théâtre…

Entre 1947 et 1962 ,elle travaille avec « La nouvelle Compagnie » et devient membre du Groupe de Comédiens de Bordeaux Aquitaine. Chemin faisant, elle passe ainsi tout naturellement de la scène aux ondes radiophoniques de ce qui es t encore la RTF (Radio Télévision Française) de Bordeaux Aquitaine.

Elle y participe à la fois

— à des émissions dites « de variété » (interprétation de mélodies de caractère ou du répertoire à la mode et de chansons réalistes) ;

— à la présentation et à l’animation d’émissions radiophoniques et de jeux en direct ou en différé ;

— au traitement de l’actualité à la Télévision avec la présentation du Journal de Bordeaux Aquitaine et,

— en tant que comédienne, à des « dramatiques » sous la direction de nombreux réalisateurs réputés : Georges GRAVIER, Claude MOURTHE, Arnaud TENEZE, Georges PEYRON, C. AUDEMER…

Entre 1962 et 1965 ,elle soutient auprès de la RTF de Strasbourg les mêmes emplois que précédemment à Bordeaux avec des dramatiques, des films radiophoniques et publicitaires …etc.

Elle participe en outre au tournage du film de Peter Brook Moderato cantabile avec Jeanne Moreau.

De 1966 à 1973 à Paris, France Inter et France Culture l’accueillent à leur tour sur l’antenne avec une série de réalisations dramatiques.

Mais 1975 marque un sérieux ralentissement de ses activités artistiques pour de graves raisons de santé.

Après Strasbourg, le voici à Paris où, le suivant toujours, elle échoit à son tour en 1963/64 : la rupture est maintenant consommée ; de temps en temps il vient la voir et l’inviter à dîner ; malgré les pouvoirs qui sont désormais les siens, jamais il ne tentera de l’aider à relancer sa carrière ne fût-ce que sur le plan radiophonique ou télévisuel : il contemple son naufrage professionnel tout comme il l’a regardée sombrer sur le plan physique et psychique — avec indifférence ou satisfaction

Mais comment parler de Minou sans parler des plantes (elle a « la main verte ») et des animaux, en particulier des chats qu’elle cultive aussi bien que les fleurs ! Nous devons d’ailleurs à Arnaud, le surnom que cette passion lui a valu et qui lui est resté. Tara, sa dernière chatte, qui ne l’a pas quittée durant la flambée de sa maladie, m’a accompagné quelques années avant d’aller rejoindre sa maîtresse…

Plus tard, de 1978 à 1986 , ayant refait surface, elle tente de reprendre le cours interrompu de sa carrière avec quelques travaux audiovisuels de postsynchronisation, des animations diverses, quelques cours de diction et d’expression dramatique et la présentation de spectacles culturels , mais le fil est définitivement rompu et elle se verra bientôt acculée, pour subvenir à ses besoins, à accepter un poste de démonstratrice pour perruques dans les grands

magasins. Ce nouveau métier-là, elle l’accomplira comme un rôle de théâtre : ma cousine alors étudiante à Paris et sa meilleure amie se rappellent encore les fous rires sous cape occasionnés par sa technique de vente pour le moins personnelle et hors du commun !

Si l’on en croit Jeanne Moreau dont on vient de parler : « Les hommes, ils aiment les femmes à hommes, Les femmes, elles aiment … » ...etc.

Or, notre Minou est une femme à hommes : c’est un mérite qu’on ne saurait lui dénier ! La liste de ses conquêtes serait longue et indiscrète qui irait de ses premières et imprudentes amours à celles de sa maturité. Sa beauté et son tempérament lui valent de nombreux soupirants, certains plus jeunes qu’elle , parmi lesquels il est impossible de ne pas citer sa grande passion : Arnaud Ténèze. Ce ténébreux blond cendré à la beauté digne d’un personnage de Visconti (il n’est pas sans rappeler dans Senso le Remigio de Farley Granger au charme trouble) aura été le maître de son cœur durant neuf ans de vie commune, mais cette liaison tourmentée et sa fin non moins tumultueuse vaudront à l’amoureuse une grave dépression nerveuse à l’origine d’un dangereux ralentissement de carrière.

Quand il se rencontrent vers 1950, il n’est qu’un simple pigiste et apprenti comédien, alors que sa carrière à elle est en plein essor et que sa notoriété va grandissante.

Hélas, l’analogie avec le Remigio de Camillo Boito / Visconti ne s’arrête pas à la ressemblance physique et elle commet de son côté l’erreur de Pygmalion. Grâce à ses aptitudes personnelles jointes au soutien de son mentor, il entame une irrésistible ascension qui le conduira des années plus tard à devenir directeur d’un département artistique de Radio France.

Quand sa carrière l’exige, en 1959, il n’hésite pas à quitter Bordeaux pour Strasbourg où une promotion l’attend, envisageant d’autant mieux de laisser sa compagne sur place que leurs relations se sont détériorées— la passion (et la vie commune, sans parler de son effroyable donjuanisme) ayant lentement défait ce que la passion avait tissé …

Cependant, elle l’aime toujours et , au préjudice de sa propre carrière, elle abandonne tout et le suit à Strasbourg où il n’aura de cesse que de lui faire éprouver par les actes sa décision de la quitter.Elle vit là des heures qui pourraient facilement évoquer le dernier tableau de la Traviata : « sola , perduta, abandonnata » chanterait aussi Manon Lescaut.

Vous, que le portrait condensé de ma grand-mère a séduit, vous trouverez sur ce site, en deux fables de La Fontaine et une poésie d’Edmond Rostand une émanation pure : sa belle voix de soprano dramatique.